- HOME

- 日経電子版オンラインセミナー 変革し続ける企業に聞く、教科書にない「自社流DX戦略」の見つけ方 ~今だからこそ取り組むべき本質的課題とは~

キーワード

世界的・社会的なDXの潮流が、コロナ禍で一気に加速しています。その勢いは大企業だけにとどまりません。ビジネスプロセスの変化に応じた、労働環境の生産性効率化・データ活用でのイノベーションの加速など、これからの不確実な時代を生き抜くための事業継続方法、経営戦略は中堅・中小の製造業を取り巻く環境の変化にも必要不可欠なものとなっています。

今まさに転換期を迎えている中堅・中小の製造業が、企業として取り組むべき課題は何なのか。≪DX推進に必要な組織としての変革・人材育成≫、≪取り組みを可能にした決意・決断の裏側≫、≪変革し続けるこれからのDX戦略≫についてなど、実施企業や専門家それぞれ独自の視点から解説・議論します。

概要OVERVIEW

- 開催日時

- 2022年9月7日(水)13:00~14:30

- アーカイブ配信

公開期間:2022年9月14日(水)10:00~9月17日(土)10:00

- 参加費

無料

- 申し込み締切

2022年9月5日(月) 17:00

- オンラインセミナー 参加について

お申込みいただいた皆様には開催前日までにご登録のメールアドレス宛に視聴ページのURLをお送りさせていただきます。

※お使いの端末のセキュリティー設定により、迷惑メールに分類されることがございます。

当日までに未着の場合は、一度、迷惑メールフォルダーをご確認ください。

※携帯電話のメールアドレスの場合、キャリアのセキュリティー設定により、受信できない場合がございます。メールの案内に従って記載のお時間までに視聴ページにお越しください。

※開始10分前までに一度視聴ページにお越しいただき視聴確認をお願いします。

- 主催

日本経済新聞社 イベント・企画ユニット

- 協賛

東京海上日動火災保険、SAPジャパン、FAプロダクツ

- 禁止・注意事項

・視聴ページのURLを第三者に提供することは禁止いたします。

・オンラインセミナーの録音・録画・撮影は禁止です。

・登壇者、および他の参加者への中傷、脅迫、いやがらせに該当する行為はおやめください。

・上記禁止事項が認められた場合、今後のセミナー等へのご参加をお断りする場合はございますのでご了承ください。

- お問い合わせ

日経電子版オンラインセミナー「自社流DX戦略」事務局

◇専用メールアドレス ds_seminar@nex.nikkei.co.jp

(9:30~17:30 土・日・祝を除く)

プログラム Program

13:00~13:20

基調講演

世界の経営学から見た、日本企業DXへの示唆

入山 章栄氏

【講演内容】

これまで日本企業が得意としてきた“知の深化”に加えて、人間にしかできない“知の探索”に力を入れることで、変化が加速し企業が強くなる―

世界のイノベーション研究の重要理論「両利きの経営」や日本企業のDXにおける秘訣などを、最先端の経営学の成果を日本に導入し続ける入山氏が体系的に解説します。

13:20~13:45

事例講演1

ホッピービバレッジ3代目の人財教育と組織改革

石渡 美奈氏

【講演内容】

今年創業117年を迎えるホッピービバレッジ三代目社長が信条とする「よいモノづくりはよい人づくりから」。その言葉の背景および、経営者としての人財育成や組織運営への想いについてお話致します。

13:45~14:10

事例講演2

CX(Corporate Transformation)とDXを支えるプロセス&デジタル基盤の構築

堤 皓朗氏

【講演内容】

SOLIZEはなぜCXに取り組み続けているか― 長期的なCXに取り組むにあたり、クラウドネイティブ・ノンカスタマイズを基本方針に、デジタル基盤の構築とデータ蓄積のための管理プロセスの統合を実施。その上で、デジタル基盤に蓄積されたデータ活用に向け、継続的なBPRを含めた取り組み事例を紹介します。

14:10~14:30

パネルディスカッション

今、異なる事業会社が共創する理由 ~変革に挑戦し続けるヒトと組織へ~

平山 寧氏

SAPジャパン株式会社 エンタープライズ&ミッドマーケット事業統括 バイスプレジデント

藤井 善豪氏

株式会社FAプロダクツ 代表取締役会長

天野 眞也氏

【講演内容】

「自社流DX戦略」を見つけるために必要なこととは?なぜいま、東京海上日動、SAP、FAプロダクツという異なる事業領域の3社がコラボレーションしているのか。中堅中小製造業DXの実態とトレンドを踏まえ、変革し続けることの重要性について語ります。

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

登壇者 Speaker

入山 章栄氏

早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール 教授

慶應義塾大学卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所でコンサルティング業務に従事後、2008年 米ピッツバーグ大学経営大学院より Ph.D.(博士号)取得。 同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。 2013年より早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授。 2019年より教授。専門は経営学。国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。メディアでも活発な情報発信を行っている。

石渡 美奈氏

ホッピービバレッジ株式会社 代表取締役社長

立教大学文学部卒業後、日清製粉(現:日清製粉グループ本社)に入社。人事部に所属し、1993年に退社。広告代理店でのアルバイトを経て、1997年に祖父が創業したホッピービバレッジに入社。広報宣伝を経て、2003年取締役副社長に就任。2010年より現職。早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了(MBA)、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修了(SDM修士)。ニッポン放送『看板娘ホッピーミーナのHoppy Happy Bar』パーソナリティ、2015-2016年度東京愛宕ロータリークラブ会長、一般社団法人新経済連盟 幹事、学校法人立教学院評議員、早稲田大学商議員、Super GT 300クラスHOPPY team TSUCHIYAチームオーナー、一般社団法人全国清涼飲料連合会 環境委員会所属。

堤 皓朗氏

SOLIZE株式会社 執行役員 経営戦略・IT戦略担当

2002年に株式会社インクス(現SOLIZE株式会社)に入社。自動車、重工業、電機・電子など幅広い製造業の競争力強化のための変革活動・システム導入のコンサルティングに従事。2011年同社SOLIZE Innovationsカンパニー General Manager、2015年 同カンパニー長として事業拡大、AIサービスの事業開発等をリード。2020年 同社執行役員 経営戦略・IT戦略担当として、DX活動を含む全社変革の各種プロジェクトの推進と合わせ全社IT基盤を全面的に刷新。2021年SAP Japan Customer Award受賞。

平山 寧氏

東京海上日動火災保険株式会社 デジタルイノベーション部部長 兼 アライアンス推進室長

日系証券会社でIPO関連を中心に投資銀行業務に従事した後に東京海上日動に入社。スタートアップ投資/メザニンファイナンス等の投融資、大企業向け営業企画、ビジネス共創等を経て現職。スマートシティ領域全般、製造業DX支援、スタートアップ探索、デジタルマーケティングソリューション開発等を統括。

藤井 善豪氏

SAPジャパン株式会社 エンタープライズ&ミッドマーケット事業統括 バイスプレジデント

2003年 SAPジャパン入社以来、中堅中小企業市場にて、「中堅中小企業こそERPをERPとして使うべき」を掲げ提案、導入活動を数多く実施。その後、自動車業界や大手エンタープライズビジネスを経験後、中堅中小ビジネスの責任者としての中堅中小企業のデジタル化、生産性改革のサポートに従事。

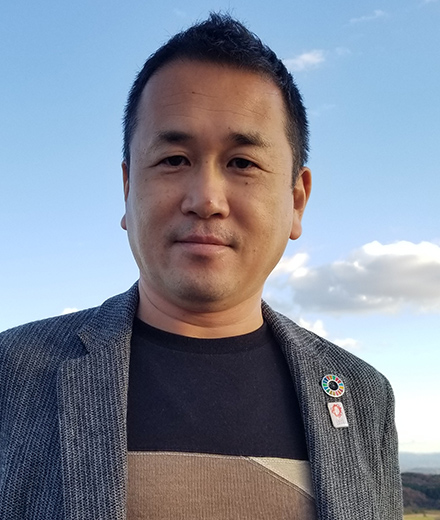

天野 眞也氏

株式会社FAプロダクツ 代表取締役会長

1992年、キーエンスに新卒入社。売上数百億円から二千億円の企業へと成長するまでの期間、営業として第一線でけん引する。その実績と経験を基に、2010年に起業。現在は、FA プロダクツ会長、ロボコム社長、日本サポートシステム社長などを兼務し、製造業のDX から生産ラインの開発・実装までを包括的に支援するコンソーシアム「Team Cross FA(チームクロスエフエー)」ではプロデュース統括として旗振り役を務める。